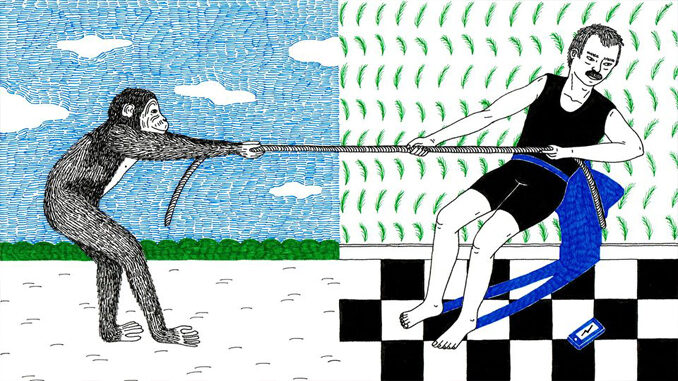

Nature – culture : voilà l’ennemi ! A en croire bien des anthropologues et spécialistes des problèmes écologiques, il faut abolir ce «grand partage» opposant ce qui relève de l’humain et ce qui lui est extérieur. D’une part, parce qu’il est la cause de bien des dégâts : c’est en s’appuyant sur cette opposition, forgée à l’époque moderne, que les Occidentaux, se voyant comme maîtres et possesseurs de la nature, auraient entrepris son exploitation à outrance. D’autre part, parce que les humains ne pourront se sauver d’une crise écologico-climatique qu’en ayant conscience des liens qui les unissent au règne animal et végétal.

Mais suffit-il de faire sauter l’opposition entre deux notions pour entamer une telle entreprise de «reconnexion» ? C’est la question posée par le sociologue Dominique Guillo, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’université Mohammed VI Polytechnique, au Maroc, dans son essai les Fondements oubliés de la culture (Seuil). Il y convoque chiens, singes et dauphins pour proposer une méthode nouvelle : analyser dans le détail les interactions entre humains et animaux sans se préoccuper à l’avance de ce qui est naturel ou culturel. Plutôt que de contester la validité de ces grandes notions qui structurent notre pensée, mieux vaut s’intéresser à la façon dont elles s’interpénètrent, explique le chercheur qui espère réconcilier sciences naturelles et sciences sociales.

Pourquoi cette séparation nature-culture est-elle, pour vous, problématique ?

La question de la frontière entre les deux est un piège qui oblige à polariser les débats avec d’un côté des phénomènes qui relèveraient des lois naturelles et de l’autre des faits exclusivement culturels. Or, on peut imaginer d’autres types de relations qui permettent de relâcher les tensions conceptuelles. Il faut laisser de côté les questions de définition a priori de «ce qui est naturel» et de «ce qui est culturel», pour mieux voir comment les deux éléments sont reliés l’un à l’autre, comment on peut penser ensemble le savoir qui provient des sciences de la nature et celui des disciplines qui se sont traditionnellement chargées de la culture.

Pourquoi vous être concentré sur la relation entre des humains et des animaux ?

Chacune de leur côté, les recherches menées en éthologie sur les cultures et les sociétés animales, d’une part, et celles des sciences sociales sur les humains, d’autre part, ont apporté beaucoup de connaissances nouvelles. Ces deux champs de recherche doivent être rattachés l’un à l’autre. L’idée est de penser les liens entre les êtres dans un espace écologique donné, qu’ils soient ou non de la même espèce. Si on pose le problème ainsi, on peut s’affranchir des épineuses questions qui entourent «le propre de l’homme» – questions qui se posent par exemple lorsqu’on place les humains du côté de la culture et les animaux du côté de la nature – car on s’intéresse simplement à des interactions concrètes bien précises entre des acteurs et à ce qu’elles produisent. A travers l’étude d’interactions entre des êtres aussi différents qu’un chien et un humain, l’intérêt porté aux animaux permet aussi de montrer que l’on a trop pensé que le lien social et la culture reposent avant tout sur une identité partagée, y compris dans l’étude des interactions entre humains. Or, en affirmant cela, on néglige un fait : ce qui produit la vie sociale, c’est aussi l’ajustement de différences, qui peut créer des relations tout aussi riches que le simple alignement identitaire. L’étude des relations avec les animaux produit donc un effet loupe qui fait ressortir l’importance du jeu de ces différences dans toute vie sociale.

Les apports de cette perspective apparaissent dans une situation aussi simple qu’un chien tapant sur une baie vitrée pour que son maître le laisse entrer dans la maison.

Tout en étant très banal, cet exemple donne à voir des choses étonnantes. On formule souvent des hypothèses erronées sur les chiens, héritées d’un courant de recherche appelé béhaviorisme : ils seraient passifs, apprendraient mécaniquement les choses, par simple conditionnement, ils ne pourraient pas développer de comportement nouveau sans qu’une intention humaine l’ait façonnée. L’exemple du chien qui tape avec sa patte sur la baie vitrée pour se faire ouvrir montre que cette vision est inexacte puisque c’est ici le chien qui débute l’interaction en venant se manifester à la vitre alors que l’humain est occupé à autre chose. De plus, on voit qu’il peut exister entre ces deux êtres des signaux communicationnels qui ne sont pas intentionnellement appris au chien par l’humain : ici, le signal – taper sur la baie – s’est installé entre le chien et l’humain sans que ce dernier n’ait cherché à le lui enseigner. Au-delà de cet exemple, on sait aussi que les animaux peuvent apprendre de la part des humains des choses que ces derniers ne savent pas accomplir, comme on le voit avec les chiens de recherche au sang [capables de pister une proie blessée lors de la chasse, ndlr]. On est loin d’un modèle binaire stimulus-réponse, ce qui interdit de mettre le chien du côté d’une nature réduite à des choses inertes, et l’humain du côté de la culture. Il me semble qu’il faut éviter de se demander en théorie si les interactions animales sont ou non de «vraies» interactions «sociales» avant de les avoir étudiées en pratique, sans quoi on risque d’opérer insidieusement un tri initial dans les choses que l’on cherche à observer, ou d’incorporer des considérations morales dont il est ensuite difficile de se défaire.

Vous insistez sur l’importance du darwinisme pour penser ces questions. Pourquoi?

Beaucoup de ceux qui s’intéressent à la relation humain-animal partent de questions très générales avant de mener une analyse empirique : qu’est-ce que le social ? Qu’est-ce que l’esprit ? Comment les sociétés pensent-elles le lien nature-culture ? Ils font ainsi un tri initial implicite dans le foisonnement empirique des choses qui se donnent à voir, à cause de ces cadres préalablement définis. Le darwinisme, tel qu’il est mobilisé dans ce livre, permet d’éviter cet écueil. Je ne parle pas de la façon dont il a été – mal – interprété au XIXe siècle : une évolution comprise comme le déploiement d’une série hiérarchisée d’êtres de plus en plus complexes, des êtres unicellulaires les plus simples jusqu’aux humains des sociétés industrielles complexes, en passant par les primates, puis les sociétés dites «primitives.» En fait, le darwinisme est aujourd’hui généralement conçu comme une écologie, c’est-à-dire, en principe, une étude des rapports et de l’évolution des traits comportementaux, physiologiques, morphologiques, qui sont en interaction dynamique les uns avec les autres dans un espace donné. Si on glisse l’humain dans cet espace épistémologique on se donne les moyens de voir comment il produit des effets sur les animaux, qui l’influencent en retour.

L’anthropologue Philippe Descola critique aussi ce «grand partage» nature-culture qui naît pour lui à l’époque moderne. Que pensez-vous de cette approche ?

Cette thèse est inexacte historiquement. Au XIXe siècle, les sciences sociales conçoivent le monde à partir de la longue chaîne hiérarchisée des êtres dont je parlais tout à l’heure – une chaîne jugée entièrement «naturelle». Or cette vision ethnocentrique et racialiste implique une continuité entre animaux et humains, les sociétés dites «primitives» étant un intermédiaire entre les sociétés de grands singes et les sociétés industrielles. D’ailleurs, les anthropologues, comme Charles Letourneau, prêtent alors volontiers des capacités comme la religion aux primates. Donc, il n’y a pas de clivage fondamental entre nature et culture, entre les humains et les animaux, ni chez Durkheim ni chez Comte : il y a une progression hiérarchique régulière. En réalité, l’opposition nature / culture s’est installée en anthropologie plus tard, au milieu du XXe siècle, pour critiquer justement le «biologisme» et le «racialisme» de ces pensées du XIXe siècle. De là, l’ironie de cette histoire : le «grand partage» entre nature et culture en sciences sociales n’est pas une émanation de l’ontologie scientiste occidentale : tout à l’inverse, il s’est imposé contre les prétentions de ce scientisme à parler de l’humain.

Et au-delà de cette question du «grand partage» ?

Imaginons un instant que j’admette que cette partition nature-culture organise le regard occidental sur les choses…

et qu’il faut s’en libérer pour penser les relations avec les non-humains. Cela m’autorise peut-être à dire que les forêts pensent, que les jaguars ont des idées de vengeance, que les coquilles Saint-Jacques se font représenter par des marins-pêcheurs dans des assemblées… Pourquoi pas. Mais en disant cela, je n’apprends rien sur les animaux eux-mêmes : je m’autorise juste à les décrire comme je veux. Et finalement les animaux perdent toute épaisseur, car rien ne peut plus me dire pourquoi la plupart des humains se comportent différemment avec, par exemple, les chiens ou les huîtres, puisqu’il n’y a plus, objectivement, de propriété du chien ou de l’huître. Le procédé se réduit à un simple changement de langage. Prenez quelque chose de banal, une personne qui promène son chien. On peut transposer la description à la voix passive, écrire que «le chien se fait promener par son humain», et en tirer argument pour dire que le chien est un «véritable acteur». Cela peut interloquer ou piquer l’attention du lecteur, mais ne change en réalité pas grand-chose au concept ou aux choses qu’on peut apprendre.

Ces difficultés sont bien visibles dans la façon dont on aborde la domestication.

L’approche habituelle oscille entre deux hypothèses : la domestication s’explique-t-elle par la culture des sociétés dans lesquelles vivent les animaux ? Ou s’agit-il plutôt de raisons agronomiques ? Ces deux options font de l’humain un élément déterminant, négligeant d’autres visions comme celle du darwinisme, qui permet de rendre compte des débuts de la domestication sans faire référence à l’intention humaine comme facteur d’explication indispensable. Pour le chercheur David Rindos, on peut faire l’hypothèse que la domestication de certains arbres fruitiers, par exemple, ait résulté de mécanismes non intentionnels : des consommateurs de fruits, qui peuvent être aussi d’ailleurs des animaux, auraient eu tendance à manger les fruits les plus gros. Ils en auraient ainsi dispersé les noyaux, augmentant les chances de développement de ces végétaux-là, dotés de fruits bien charnus, par rapport aux autres.

S’il y avait un clivage à dépasser tout autant que nature-culture, ce serait humain-non humain…

Il y en a deux. Humain / non humain, d’abord. Non humain, c’est un grand fourre-tout qui montre vite ses limites pour penser l’agentivité d’un chien, d’un requin ou d’un léopard. L’autre clivage qu’il faut effacer, c’est celui qui sépare les sciences de la vie et les sciences sociales, qui contraint à choisir un camp : soit on se rattache à l’un, soit à l’autre. Soit on se concentre sur l’effet du collectif sur les individus, soit on se place du côté du tout génétique.

En réalité, les gènes ne décident pas de nos pratiques culturelles, et inversement, il n’existe pas de pratique culturelle qui n’implique strictement aucun gène, même si c’est toujours de manière très complexe et refractée. La preuve : on n’a jamais réussi à faire parler un singe…